原状回復– category –

-

賃借人の善管注意義務とはどういうことですか?

【賃借人の善管注意義務とは】 賃借人は賃借物を善良な管理者としての注意を払って使用する義務を負っています(民法400条)。建物の賃借の場合には「建物の賃借人として社会通念上要求される程度の注意を払って建物を使用しなければなりません。」これを... -

タバコを吸って賃貸アパートを退去した場合、賃借人は原状回復費用(退去費用)を負担するの?

賃貸アパート室内でタバコを吸った場合、退去の際、原状回復工事費の負担をめぐってトラブルになることがあります。タバコを吸った場合、賃借人の原状回復義務と費用負担額について解説します。 【タバコを吸うと賃借人に「原状回復義務」があるの?】 ... -

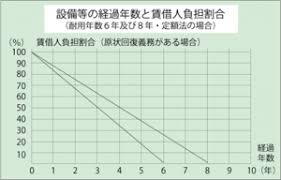

原状回復費用の賃借人が負担する範囲と経過年数(入居年数)の考慮はどうするの?

賃借人に原状回復義務がある場合、どの範囲まで負担しなければいけないのでしょうか。また、借りている建物や設備は入居中「経年変化」や「通常損耗」により減価しています。これらはどのように考慮されるのでしょうか。次のようになります。 【】 畳 原則... -

フローリングにキズを付け賃貸アパートを退去した場合、賃借人の原状回復費用負担割合はどうなるの?

賃貸アパートを退去する時、床のフローリングに傷が付いたり、変色して、原状回復費用を請求される場合があります。その場合の費用負担に関する「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)の考え方について紹介します。 【原状回復義務の対象に... -

賃貸住宅入居者が知っておきたい原状回復基礎知識

【賃借人の善管注意義務とは】 賃借人は賃借物を善良な管理者としての注意を払って使用する義務を負っています(民法400条)。建物の賃借の場合には「建物の賃借人として社会通念上要求される程度の注意を払って建物を使用しなければなりません。」これを... -

借主負担のクリーニング特約はどのような場合に有効ですか?

賃貸アパート退去時、借主が通常の清掃を行っていれば専門業者によるハウスクリーニング費用は貸主負担です。クリーニング費用が借主負担となるのは、「借主が通常の清掃や退去時の清掃を怠った場合」です。このクリーニング費用を借主負担とする特約が付... -

賃貸住宅退去時の原状回復とはどういうことですか?

建物賃貸借契約では一般的に賃借人は退去時、物件を「原状に回復して」明け渡さなければならない旨が規定されています。この原状回復義務に基づいて、その範囲や金額をめぐってトラブルがよく発生します。裁判所の考え方および、国土交通省が 出している賃... -

原状回復費用を賃借人が負担する際、「経過年数を考慮しない」とはどういうことですか?

ガイドラインでは賃借人に原状回復義務がある場合、借主の負担については、建物、設備等の経過年数を考慮し、年数が長いほど負担割合を減少させる考えをとっています。しかし、場所、内容により「経過年数を考慮しない」場合もあります。「経過年数を考... -

原状回復をめぐるトラブルを防止するにはどこに注意すればいいの?

退去時、原状回復をめぐり貸主と借主の間でトラブルになることがあります。どうしたら、トラブルを未然に防げるのかポイントを紹介します。 【入居時の物件確認を必ず行う】 退去時の原状回復をめぐるトラブルの大きな原因に、損耗・損傷が入居時からあっ...

1